AIと共に働く時代へ!DXを推進する企業が取り入れる生成AI活用法の具体例

概要

近年、生成AIは単なる業務効率化ツールではなく、企業の成長を支える戦略的パートナーへと進化しています。

例えば、三菱UFJ銀行では、行員の「相棒」として生成AIを導入し、企画立案やアンケート分析などの業務効率化を実現。また、セブン&アイ・ホールディングスは「生成AIファースト」を掲げ、DX推進や顧客体験の革新を加速させています。こうした動きからも、AIの活用が企業にとって重要な戦略となっていることがわかります。

私たちフラッグもこうした流れを受け、2024年5月に生成AIの社内利用環境を構築し、運用を開始しました。本コラムでは、当社における具体的な活用事例を紹介し、AIと共に働く新時代の可能性を探ります。

全社員が無理なく使える仕組みを整備

生成AIの可能性に注目し、全社導入を決めたものの、社員がどれほど活用するかは未知数でした。ChatGPTなどの企業向け定額プランを契約すると、利用頻度が低い社員がいても全員分の固定費が発生してしまいます。一方で、一部の社員だけに導入すると、必要なときに使えない人が出てしまい、活用の幅が制限される懸念もありました。

そこで、私たちは「使った分だけ支払う」方式を採用し、社内専用の独自の利用環境を構築しました。これにより、全社員にAIを利用する機会を与えながらも、利用頻度が低いスタッフの分まで無駄なコストを支払うことなく、誰でも必要なときにアクセスでき、使った分だけ費用が発生する仕組みのため、過剰な負担をかけることなく柔軟な活用が可能になりました。

現在では、企画立案のアイデア整理や、ソーシャルメディア投稿の際のキャッチコピーやハッシュタグの提案など、マーケティング業務のサポートをはじめ、さまざまな日常業務で生成AIが活用されるようになりました。

次の項では、具体的にどのような業務でAIが活用されているのかをご紹介します。

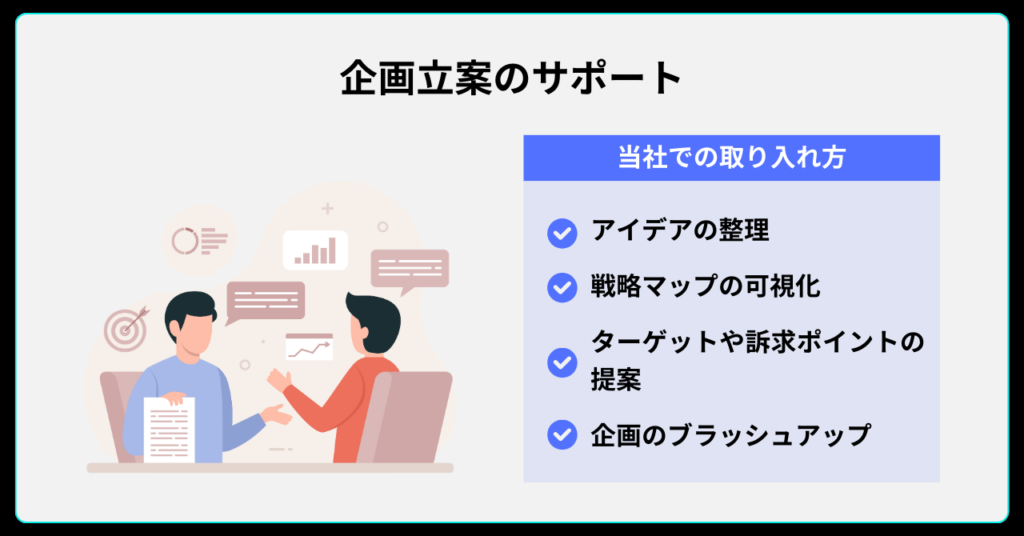

活用例①:企画立案のサポート:アイデア整理から戦略マップ作成まで

企画を考える際、アイデアを整理し、ターゲットや目的を明確にする作業には手間がかかります。生成AIを活用することで、思いついたアイデアをすぐに整理し、戦略マップとして可視化できるようになりました。例えば、「こんな企画を考えている」と入力するだけで、AIがターゲットや訴求ポイントを自動で提案してくれます。

また、過去の成功事例や市場動向をもとに、より効果的なアプローチを提案することも可能です。これにより、自分では気づかなかった視点が加わり、アイデアをブラッシュアップしながら企画を練ることができるようになりました。

活用例②:SNS運用のサポート – 効果的な投稿案の作成と改善

SNS運用では、投稿の内容や表現を工夫することで、より多くのユーザーにリーチすることが重要です。生成AIを活用することで、投稿文の作成を効率化し、アイデア出しの時間を短縮できるようになりました。例えば、投稿のテーマやキーワードを入力すると、それに適した文章を自動生成し、投稿の方向性を整理するのに役立ちます。また、過去の投稿データをもとに、トーンやスタイルを統一することで、ブランドの一貫性を維持しやすくなりました。

さらに、投稿の改善にもAIを活用しています。過去の投稿URLを入力すると、内容の評価を行い、ハッシュタグや表現の提案を受けることが可能です。特にハッシュタグについては、エンゲージメントを高めやすい候補を自動で選定し、適切なタグを追加することでリーチの最適化を図っています。こうした活用により、投稿のクオリティを維持しながら、運用の負担を軽減することができています。

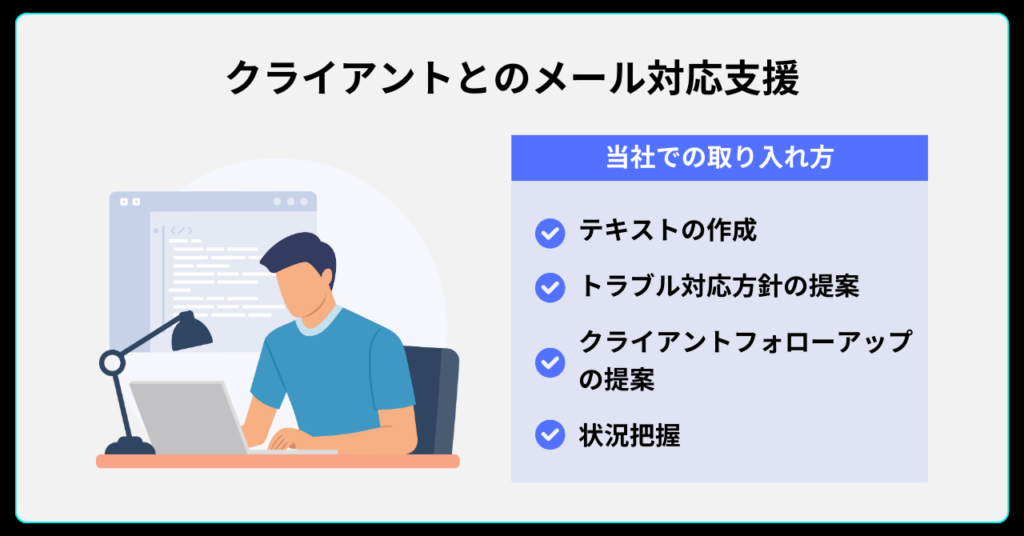

活用例③:クライアントとのメール対応支援 – スムーズなコミュニケーションを実現

クライアントとのやり取りでは、適切な返信や今後のアクションを考えるのに時間がかかることがあります。生成AIを活用することで、過去のメール内容を学習し、最適な返信文や対応方針を提案できるようになりました。例えば、トラブル対応時の謝罪文や、フォローアップの内容をAIが整理し、適切な文面を提示してくれます。

また、メールの内容を要約し、重要なポイントを整理することも可能です。これにより、上司や他部署への報告前に状況を簡潔にまとめることができ、対応の優先順位を明確にしやすくなりました。こうした活用により、業務のスムーズな進行が可能になり、クライアントとのコミュニケーションの質も向上しています。

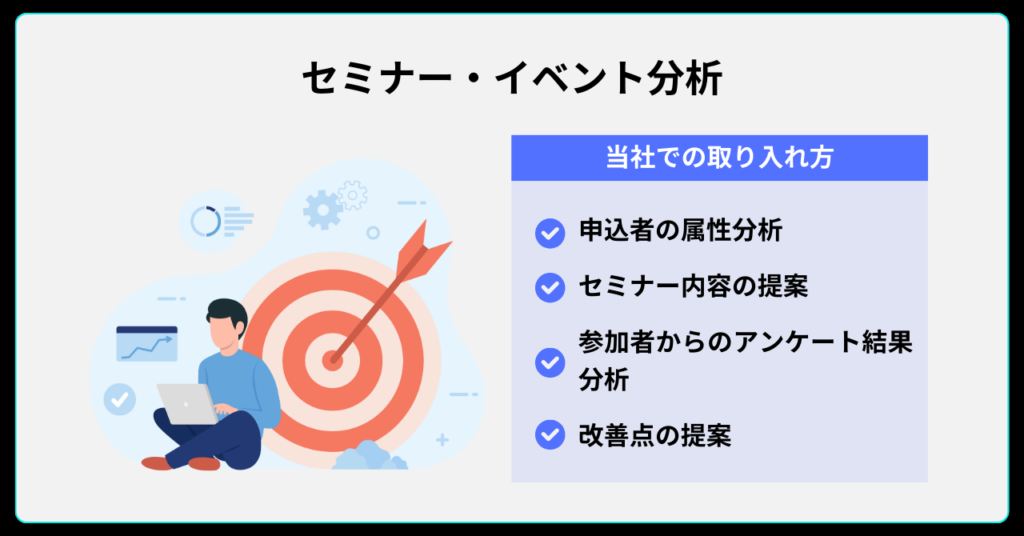

活用例④:セミナー・イベント分析 – 申込者の属性分析とフィードバック

セミナーやイベントの参加者データを活用し、次回の施策に活かすことは重要です。生成AIを活用することで、申込者の業種や企業規模を自動で分類し、どの層の関心が高いのかを迅速に把握できるようになりました。これにより、ターゲットに適したイベント企画が可能になります。

また、アンケートやSNSの反応を分析し、参加者の満足度や改善点を抽出することもできます。「どのセッションが好評だったのか」「改善が求められている点は何か」といったインサイトを可視化することで、イベントの効果を最大限に高めるための施策を検討しやすくなりました。

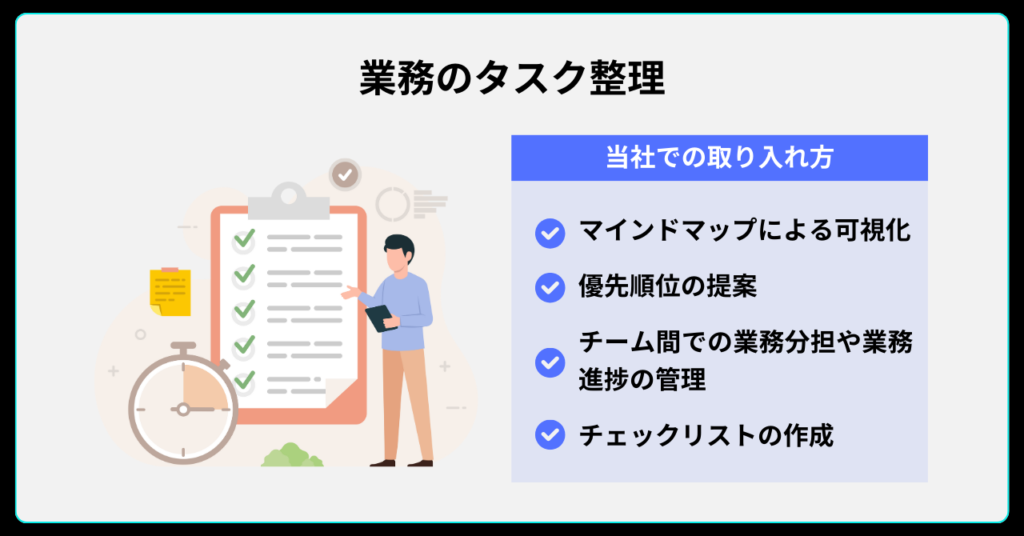

活用例⑤:業務のタスク整理 – マインドマップで業務を可視化

複数の業務が並行して進行する場合、全体像を把握し、スムーズに進めるための整理が必要です。生成AIを活用することで、業務内容をマインドマップとして可視化し、タスクの流れを明確にできるようになりました。特に、新しい業務を始める際には、どのタスクを優先すべきかを整理するのに役立っています。

また、チームでの業務分担を明確にし、タスクの進捗を管理しやすくなるメリットもあります。AIが業務の抜け漏れを防ぐチェックリストを提案することで、計画的にプロジェクトを進める環境が整いました。

まとめ:さらなる活用に向けて

生成AIの社内活用は広がり、運用開始当初10%だったDAU(Daily Active Users)は30%まで増加しました。企画立案やSNS運用、メール対応など、さまざまな業務でAIが役立ち、私たちの働き方にも変化が生まれています。

一方で、AIの進化は日々加速しており、新たな活用方法を学び、業務に適用していくことが求められています。特に、フラッグが展開するソーシャルメディアマーケティング、デジタル広告、PR、映像制作、Web制作といった領域では、生成AIのさらなる活用余地があります。

今後は、こうしたAIの可能性をさらに広げ、業務の効率化だけでなく、新しい視点からのマーケティング戦略の立案や、クリエイティブの質の向上にもつなげていき、生成AIをただのツールとしてではなく、可能性を広げるパートナーとして活用していきます。