SNS投稿に使える!Xトレンドワード予測3月

概要

日々エンゲージメント率に悩まされているSNS運用担当者の皆さま。このコラムを読めば確実に「エンゲージメント率アップ!」なんてことはありませんが、エンゲージメントの高いポストには必ず理由があります。

SNS運用では、その傾向を分析するクセをつけることが、KPI達成への近道です。

このコラムでは、様々な観点でトレンドワードを予測。商材自体のエンゲージメントが高いアカウント、ソーシャルライクでなかなか真似しづらいアカウントだけではなく、幅広く試行錯誤しながらエンゲージメントを獲得している他社事例を紹介していますので、ぜひSNS運用の参考にご活用ください。

※弊社事例ではないものも含まれています。

目次

- 3月のトレンド予測

- #ひな祭り(3月3日)

- 1ビジュアル1メッセージの破壊力

- #ミモザの日(3月8日)

- ふたつのトレンドに乗っかってみる

- #春分の日(3月20日)

- コメント欄はファンを熱狂させるが吉

- #新社会人(3月31日)

- 新社会人に企業からのメッセージは響く

- #ひな祭り(3月3日)

- まとめ

- トレンドに乗って話題化を生み出すなら「キャンペーン」も有効活用しましょう!

3月のトレンド予測

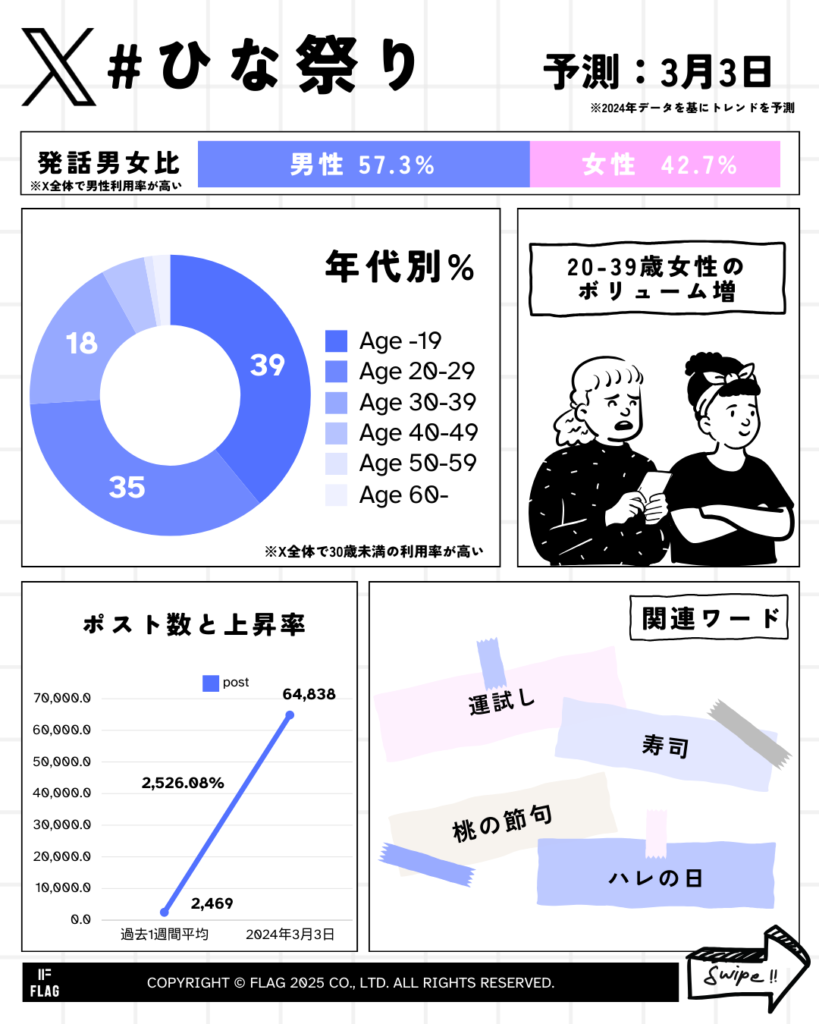

#ひな祭り(3月3日)

Xでは、アニメやキャラクターをひな壇に見立てた投稿が特に注目を集めます。キャラクターの個性を活かした演出が、高いエンゲージメントを獲得するポイントとなっています。

1ビジュアル1メッセージの破壊力

カリスマ【公式】は、キャラクターの個性を活かしたひな壇表現で3.7万いいねを獲得しています。

エンタメ系アカウントフォロワーの多くがキャラクターやコンテンツのファンです。

そのためキャラクターの背景を長文で説明するよりも、一目でファンに伝わる視覚的表現を意識した投稿文脈がウケているのではないかと予測しています。

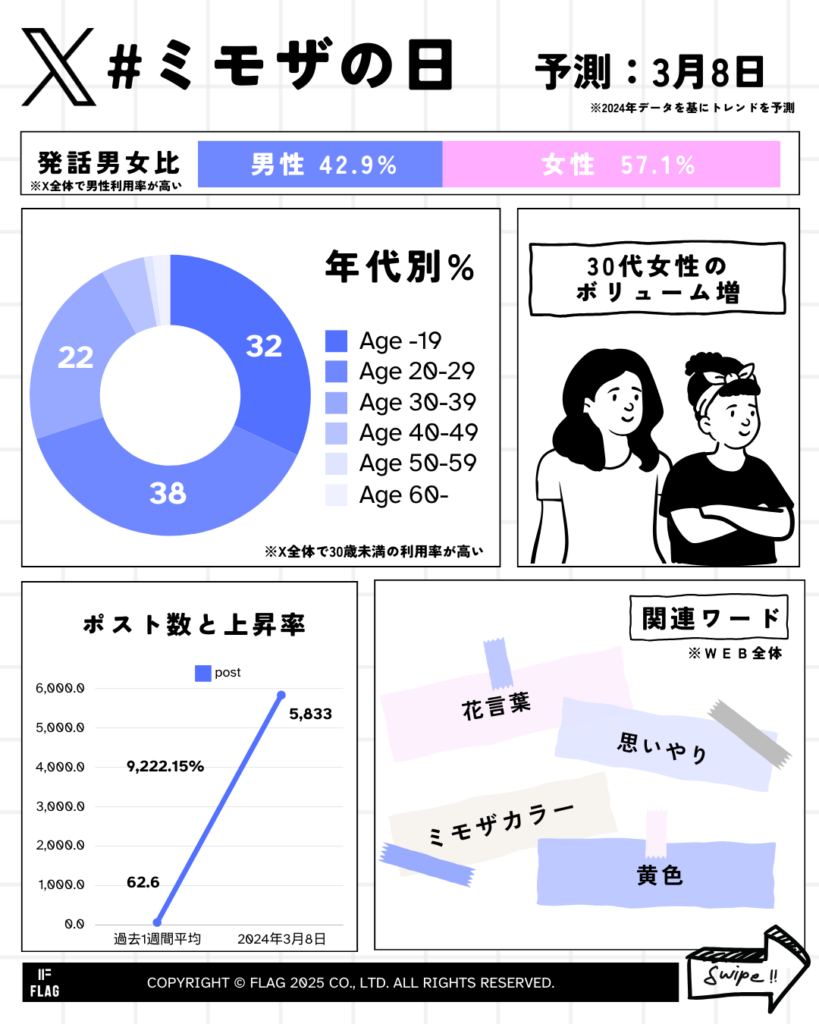

#ミモザの日(3月8日)

3月8日は国際女性デーであり、同時に「ミモザの日」としても知られています。Xでは、女性への自信を与えるメッセージや、春の訪れを感じさせる投稿が多く見られます。

ふたつのトレンドに乗っかってみる

ハヤシ・ニット【公式】は、「ミモザの日」にあわせたキャンペーンを実施したことで2千を超えるリポストを獲得しています。

一見ミモザの日に関係ない商材でも親和性のある「黄色」のアイテムをインセンティブにしたこと、また国際女性デーでもあるため、女性をいたわるあったかグッズとしてトレンドに寄せた商材であったことがエンゲージメントに寄与したのではないかと考えます。

1日に複数のトレンドがある場合、商材を自然な形で結びつけられる場合には、投稿の訴求力を高めることができるためおすすめの手法といえます。

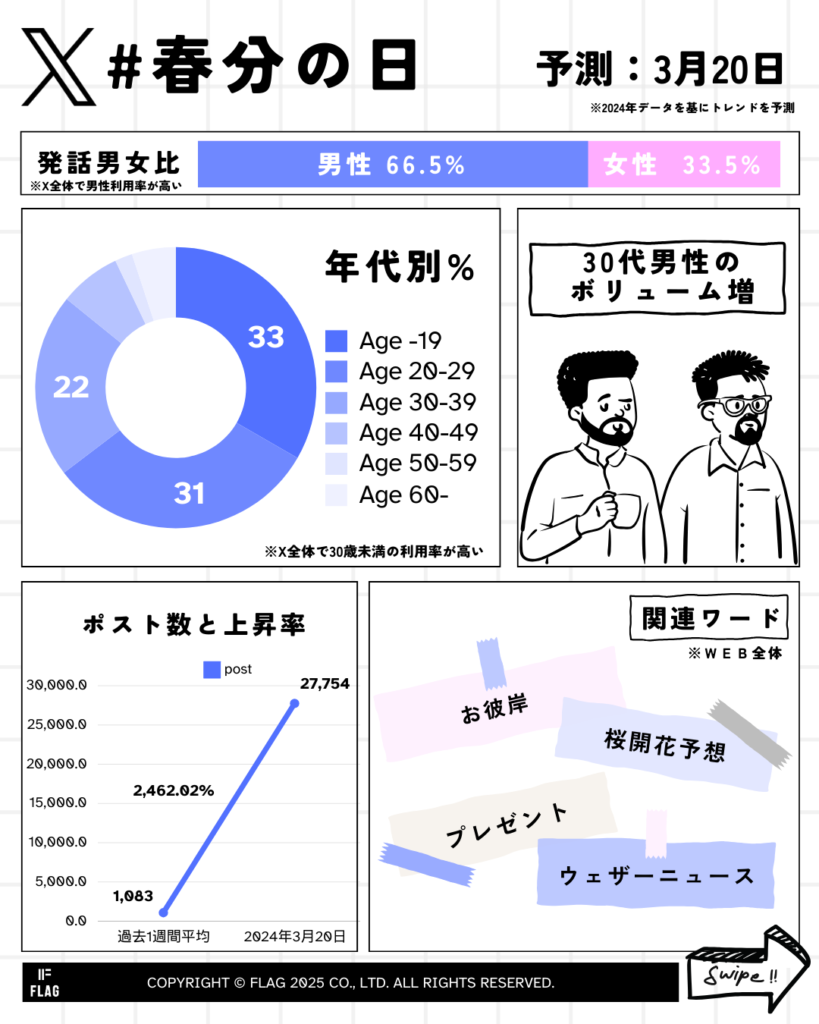

#春分の日(3月20日)

春分の日は、昼と夜の長さが等しくなる日であり、季節の変わり目を象徴する日です。Xでは、春の訪れを感じさせる投稿が多く見られます。

コメント欄はファンを熱狂させるが吉

氷結®の投稿は、一見シンプルな商品告知に見えますが、81件のコメントを獲得しています。

長年愛されているブランドの場合、ファンのコメントしたい気持ちを促進させることが投稿のリーチにつながります。

今回の投稿の場合、祝日である春分の日にいつもと異なるフレーバーで新たな体験を楽しむという「ちょっとしたハレの日」の提案がされています。

この「ちょっとした」特別な機会と飲んだことのないフレーバーをコメントさせるというCTAが、ファンのコメントしたくなる気持ちを刺激しているのではないかと予測します。

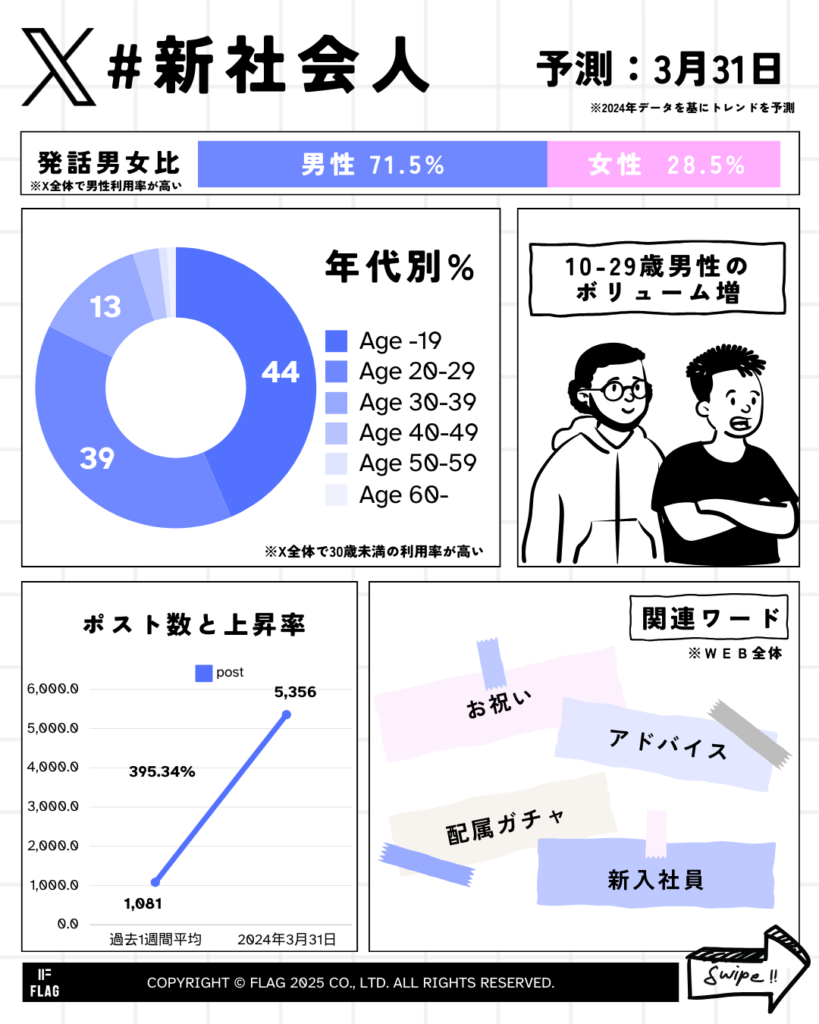

#新社会人(3月31日)

3月31日は、多くの新社会人にとって社会人生活前の最後の日となります。この時期のXでは、新社会人への応援メッセージや、新生活に関連した情報などの投稿が目立ちました。

新社会人に企業からのメッセージは響く

マクドナルドは、新社会人への応援メッセージで1.8万いいねを獲得しています。このように人生の転換期などエモーショナルなタイミングでの企業からの応援メッセージは、長く記憶に残り、ブランドへの好感度向上につながります。

ただ応援メッセージをあげるのではなく、企業のブランドイメージに合わせた適切なメッセージを投稿することが重要といえます。

まとめ

X運用ではトレンドやリアルタイム性のある話題を日々キャッチアップしていくことが重要です。ユーザーの共感やエンゲージメントを獲得するだけでなく、毎月振り返りを行いPDCAを回していくことがアカウントの成長に繋がります。

トレンドに乗って話題化を生み出すなら「キャンペーン」も有効活用しましょう!

フラッグではキャンペーンマーケティングサービスを提供しています。

導入実績は900件以上、約80%の高いリピート率を誇ります。私たちは豊富なデジタルプロモーションでの経験・知見に基づいたプランニングで、企画からクリエイティブ制作・広告・賞品発送まで一気通貫でお客さまの課題解決に貢献いたします。ぜひ気軽にお問い合わせください!

お知らせ

SNSキャンペーンなら「キャントピ」!

リピート率80%!「キャントピ」